Danzando la scrittura con My Body Solo

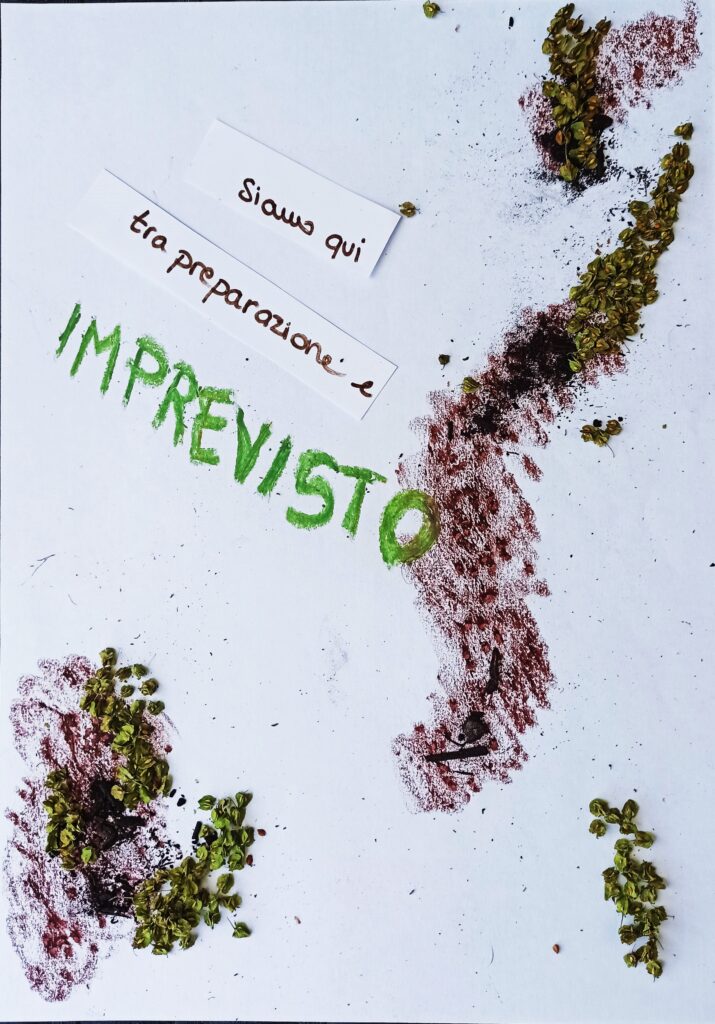

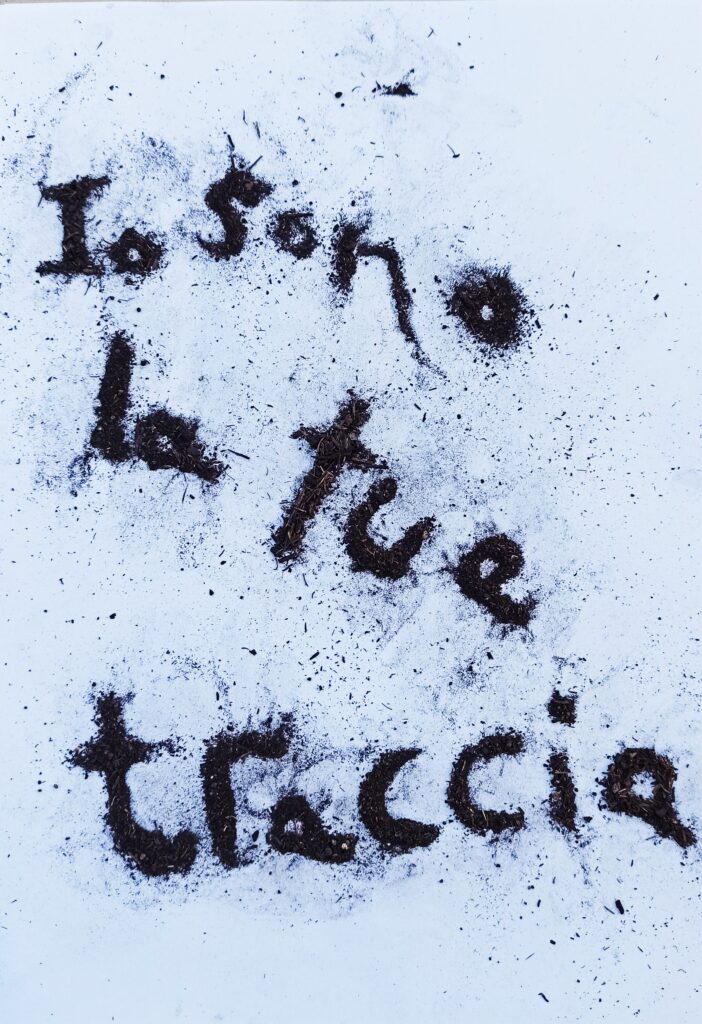

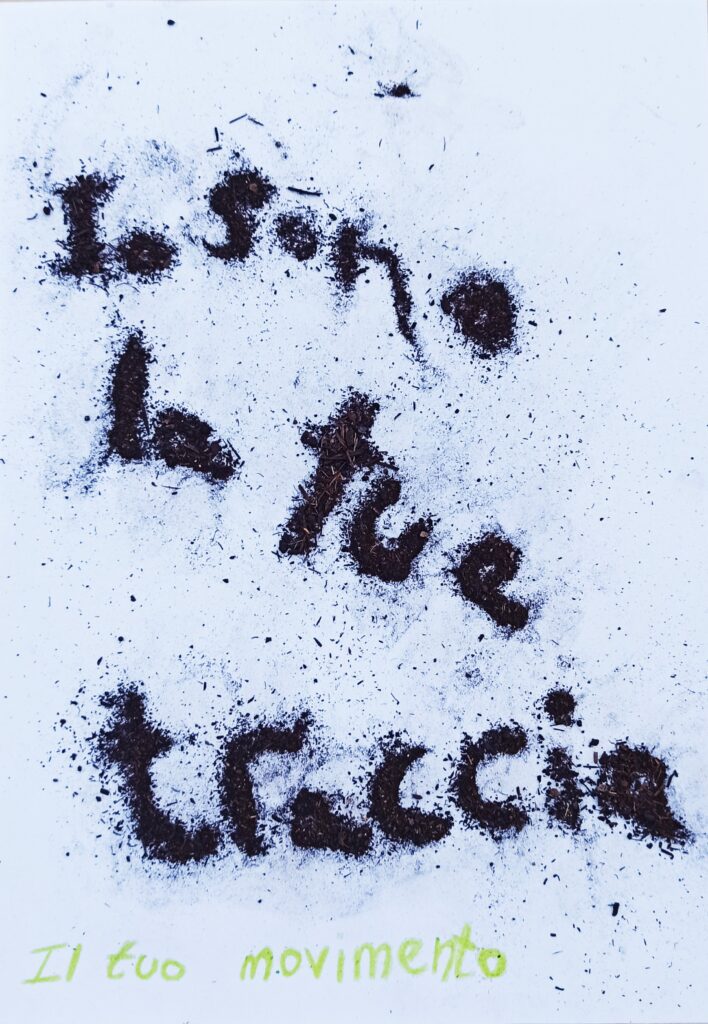

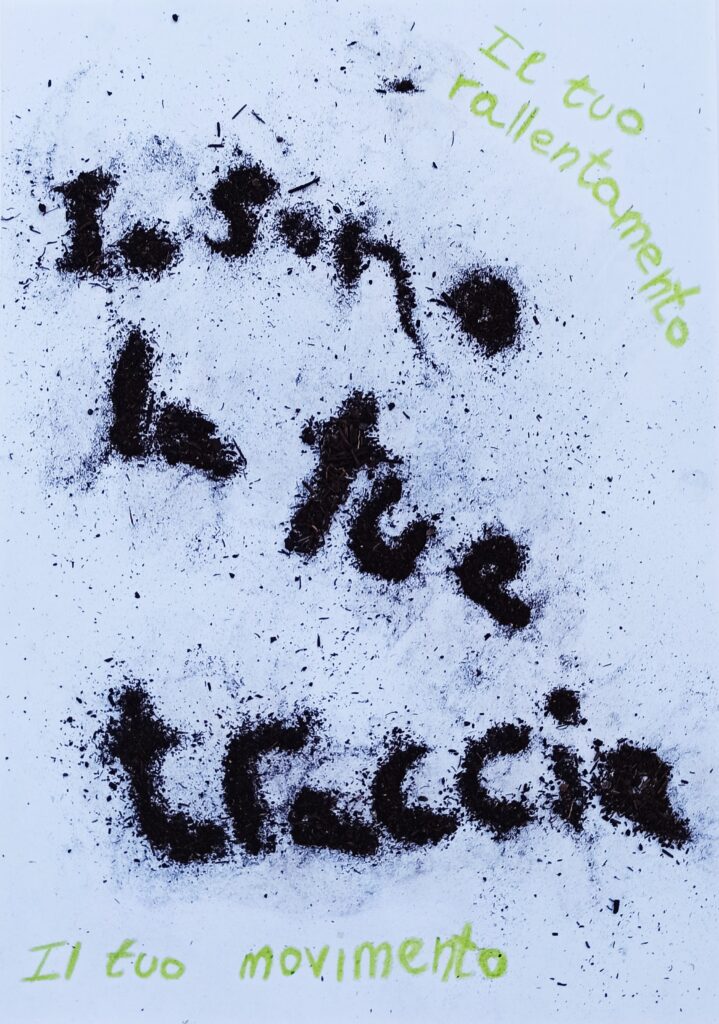

Sono qui di seguito pubblicati alcuni contributi nati nel corso della seconda edizione di How Do You Spell D-A-N-C-E?, svoltasi in Lavanderia a Vapore tra il 7 e il 10 giugno. Un laboratorio per “danzare la scrittura”, ideato dal Centro di Residenza per la Danza con Scuola Holden e condotto quest’anno da Marta Pastorino e Laura Trascritti. Il workshop – che mirava a fornire strumenti utili per imparare a catturare e a restituire l’atto coreografico prima attraverso il corpo e poi tramite le parole – è stata un’occasione di ricerca condivisa sui processi di scrittura e storytelling delle arti performative: uno scrivere con e non solo a proposito di danza, al tempo stesso oggetto e processo dello scrivere. L’attività della comunità di dance writers si è focalizzata in particolare sulla visione di MY BODY SOLO di Stefania Tansini (peraltro vincitrice del bando AiR 2023), presentato la sera del 7 giugno a Collegno all’interno di Interplay.

È un solo intimo ed evocativo in cui la danz’autrice esplora il lato vulnerabile dell’individuo esponendosi con generosità e accettazione della propria precarietà. Con My body solo Stefania Tansini continua il suo percorso di ricerca sul corpo e sul movimento, in una forma di espressione autentica e in un contatto profondo con l’altro. In uno spazio metà nero e metà oro, un suono accoglie l’ingresso del pubblico e tre luci ne guidano l’incontro con il movimento, il respiro e la voce della danzatrice.

di e con Stefania Tansini

musica originale Claudio Tortorici

luci Matteo Crespi

produzione Nanou Associazione Culturale

foto di Luca Del Pia

con il sostegno di Centro di Residenza Emilia-Romagna Teatro Petrella di Longiano, DNA appunti coreografici 2020 (Centro nazionale di produzione – Compagnia Virgilio Sieni di Firenze, Centro per la Scena Contemporanea/Operaestate Festival del Comune di Bassano del Grappa, Gender Bender Festival di Bologna, Triennale Milano Teatro, Centro di Residenza Emilia-Romagna (L’arboreto Teatro Dimora | La Corte Ospitale)

Artista associata alla Fondazione Teatro Grande di Brescia

Vincitrice del Premio UBU 2022 Miglior Interprete Under35

prima regionale

durata 40′

Entrare, sedersi e aspettare, come di consueto, in una stanza buia. Un tappeto sonoro minimale e tre piccole luci in alto a sinistra accompagnano la visibilità morbidamente intermittente all’eclissarsi della figura di Stefania Tansini. Non si vede e poi si rivede, con il suo tronco rosso trasparente. Entra in scena come se non vedesse, sembra essere guidata dalle mani delicatamente sospese in aria, quasi davanti al volto. Nell’oscurità si muovono come a disegnare qualcosa: la conduzione di un’orchestra composta dai suoi segmenti corporei che, prima di attivarsi sono preceduti da espiri, fiati sonori simili a pronunce francofone senza significato. In questo avvento sembra che lei stessa stia cercando di capire come usare il suo vocabolario addentrandosi in una peregrinazione su più livelli. Oltre all’abbraccio dell’intera area del pavimento nero e oro, il contenitore spaziale viene continuamente mutato dallo spazio di una scrittura che mentre viene prodotta è anche analizzata. L’alfabeto Tansini è fatto di macro e microsegni, logogrammi colmi di dettagli scopribili aguzzando la curiosità come quando si apre la matrioska più grande e si vuole arrivare a quella più interna. Il livello energetico è legato ad un flusso candido, gasato da climax così potenti da dare la sensazione fisica, assistendo, di avere nervi in movimento sollecitati dai famosi neuroni specchio qui resi vulnerabili. Osservando lentamente, è possibile riconoscere alcuni movimenti che ritornano, cambiati, in nuove prospettive e combinazioni. La ricerca approda fino ad una esegesi delle sonorità corporee generate dal contatto con il pavimento. Dopotutto è un gioco, curioso e urgente, quasi autistico, un viaggio pragmatico necessario. Quello con Stefania Tansini è un incontro inizialmente incomprensibile, da subito ammaliante, che ha bisogno di essere accolto con gentilezza. My body solo va accolto a braccia aperte per superare la soglia di una perlustrazione al microscopio e diventare, così, una condivisione con la danzatrice che sembra essere stata mossa dall’urgenza di creare, delineare, conoscere e parlare la sua lingua per incontrarci.

Sofia Bordieri

Possiamo portare la foto di un presente complesso danzando?

Mentre guardo dentro, cosa accade fuori?

Ci sono tre luci calde che rendono l’atmosfera intima. Sento il battito del cuore nella musica, ma anche un suono costante che indica la presenza, e delle parole. Mentre Stefania sussurra, dialoga con il suo corpo che alterna pose quotidiane, organiche perché necessarie al passo successivo. Come le esperienze della vita, servono sempre a restituirci pezzi di noi. Così Stefania ci prende per mano e ci porta a casa, nel presente. Mentre la guardo mi rilasso, perché squarcia il presente e ci entra dentro. Mentre parlo cosa succede al corpo? Se parole e corpo fossero allineati quale sarebbe la mia danza? Il non detto è materico? Nel silenzio apparente, ginocchia e mani fanno suono, il corpo suona come le parole e il respiro.

La drammaturgia di My body solo è un processo graduale in cui si costruisce un discorso a partire dal corpo. Stefania si muove in modo chiaro e pulito come quando sei allineato a ciò che pensi. Quando non parlo come dico? Come un vulcano che sembra spento ma in realtà lavora nelle sue profondità. Stefania si fa canale di un dialogo incessante tra il dentro ed il fuori dell’essere complesso che siamo. Un discorso che scorre nel sottosuolo del corpo, ciò che accade nel presente, al corpo durante un discorso, fatto o pensato. Le ginocchia quando toccano la terra, producono un suono, sono quindi parole?

Graziana Di Stefano

La luce non ha densità.

Non ha massa, non è materia, dunque non ha densità.

Eppure Tansini, in My body solo, riesce a dargliela. Mentre entra piano, dall’angolo più remoto del palco, che sembra distare anni luce dalla platea, il pubblico in sala trattiene il respiro. È immersa nel buio e, piano, come spostasse fronde di vegetazione lussureggiante, si fa spazio tra i raggi di luce, verso i tre fari che, per tutto lo spettacolo, la faranno ondeggiare tra il buio e la luce, tra la metà nera del palco e quella dorata.

Così, mentre un vecchio giornalista seduto in sala borbotta, senza abbassare abbastanza la voce, ma è tutto così? il resto del pubblico non riesce a strappare gli occhi da quel punto preciso del palco in cui il corpo di Tansini, ormai illuminato, sta prendendo possesso della luce per iniziare a modificarla, a manipolarne la consistenza.

My body solo, che è stato fino a questo momento un denso fluido, diventa una linea spezzata. I movimenti diventano fotogrammi interrotti di un unico segno, che si succedono con un ritmo sempre più incalzante, accompagnati da suoni che non sono un canto, ma qualcosa di più atavico, che ricorda gli elementi primi di un canto tribale.

Il punto focale, quello a maggiore densità, si sposta costantemente, e adesso anche il vecchio giornalista tace, incapace tanto di individuarlo quanto di ignorarlo. Ora è interno, perché, come dice Tansini, “in un movimento c’è lo spostamento di un’intera esistenza”; ora esterno, oscilla tra i riflettori che si accendono e si spengono, tra le due metà del palco, nella trama della musica e dei suoni, si appoggia sui movimenti, tra moto e stasi. Ma c’è un ultimo elemento, più sottile: lo spazio negativo, cioè quello dove Tansini non c’è, dove la densità dovrebbe essere nulla ed è invece altissima. La parte vuota del palco e la platea vengono invasi o abbandonati ora dalla luce, ora dagli sguardi, ora dall’ombra di quel corpo che, a questo punto, non abita più soltanto il palco, ma ogni cosa.

Francesca Dentis

Il silenzio della sala è un bene collettivo che condividiamo, finalmente.

I piedi che entrano nello spazio sono leggeri come piume d’uccello.

Un mantra si fa strada nel corpo e attiva un ritmo preciso.

Scandisce l’arrivo del braccio e la partenza del piede, dice alla gamba quando salire e quando scendere. Un ritmo cardiaco che apre, chiude, risuona.

Ho mai detto che il ritmo mi piace? Mi è sempre piaciuto…

Rapide gambe spostano nello spazio intenzioni. La danza è gesto inafferrabile, nello stesso secondo in cui si è compiuto è già svanito e il prossimo gesto è pronto ad essere il decisivo.

La danza è come la vita. Incombenze, decisioni, incastri, aperture, telefono, semafori.

Rosso rosso rosso. Semaforo rosso a cui sostare.

Ma dietro quel semaforo ci sono dei seni morbidi, dolci, sono la carne della vita, sono il modo in cui si cresce e respira.

Hai visto come poi le parole svaniscono? meglio chiedersi: sono incombenza? precarietà? abitudine? Sviluppo lo smarrimento. Abbandono il codice e sviluppo lo smarrimento.

Cosa sono queste gambe, ginocchia, piedi, fessure, connettori se non il potere che ho, la più profonda delicatezza concessa, strumento, gabbia ed elevazione.

Sto nel corpo come un uccello sta nelle sue piume. Ma perdo il ritmo cardiaco, divento un corpo così molle difficile da articolare. Entro nell’ombra-divento ombra, solo allora riposo, mi sdraio.

L’arte che conosco è dedizione sottile continuativa nei giorni che confondo con il respiro.

Velate di trasparenze, come petali nel vento le gambe, giungono su una sabbia d’estate, su cui battono confini, certezze e incertezze. Ho un corpo per una ragione, lo so, ed ora ve lo mostro (questa ragione però è la mia, ricordate, non la vostra).

E poi diciamolo, la danza è libertà sempre presente ma latente che quando però afferro, ballo!

Allora la luce. La luce come direzione in fondo al tunnel si fa strada nel viso.

Nell’espressione finale, un viaggio che arriva al luogo predestinato.

Arrivo, venite, vi tendo la mano, venite con me.

Barbara Lanzafame

Qui ed ora

È una calda e umida sera di inizio giugno e la sala della Lavanderia a Vapore di Collegno è pronta ad accogliere gli spettatori. A poca distanza dal fluire dell’audience che sarà condotta nella coesistenza sensoriale di My Body Solo, la scena è completamente avvolta nel buio. Due accecanti, accesi ad illuminare la sala brulicante di presenze, gradualmente calano di intensità spegnendosi. Gli occhi degli astanti si liberano mentre le luci, in flemmatico crescendo, varcano la coltre nera. Sono tre i bagliori che si avvicendano a bagnare da sinistra il corpo di Stefania Tansini che entra da un angolo in fondo alla scena. Lenti ma curiosi i tanti sguardi si poggiano su di lei che appare come sospinta da un refolo impercettibile. Ogni suo passo, iscritto su un tappeto sonoro minimalista, traccia il territorio liminale dove equilibrio, sbilanciamento, vuoto, pieno, suono, silenzio, luce, ombra, vicino, lontano, nero e oro si incontrano. Dialogano, si scontrano, cadono e si rialzano.

La scena nel suo evolversi mostra un’incessante palpitare. Dal corpo della performer si irradiano movimenti, gesti e parole incomprensibili dal forte sentore francofono. Come raggi diramatisi da una forza centrifuga raggiungono ogni partecipante aprendo spazi altri. Nella mente di chi osserva, al suono frusciante delle lettere sibilline dell’interprete, le immagini si susseguono: ritornano ricordi di fiamme che si divincolano in camini di pietra, di temporali estivi scroscianti e umidi. Improvvisamente si ha come l’impressione di stare su di un gozzo che si dibatte tra le onde in tempesta. Ognuno, schiacciato sulla propria seduta, fa esperienza di sensazioni che mutano all’evolversi dei ritmi.

In scena non avviene nessuno spettacolo bensì accade qualcosa di altro: il cedere e rialzarsi della danzatrice, le variazioni luminose e i suoni si ripercuotono nelle membra osservanti. Forse in molti avrebbero voluto soltanto uno spettacolo e invece ricevono in dono una condivisione.

Attraverso il flusso di My Body Solo, il pubblico incontra la propria soglia, il proprio respiro, incontra il proprio corpo. Ognuno parla a sé stesso, nascosto nell’ombra e sospeso tra il presente e il divenire.

Michele Pecorino

Decido di sedermi fra persone sconosciute, di lato, per allungare meglio le gambe che alla sera d’estate fanno sentire la loro pesantezza… Scelgo di isolarmi e di guardare lo spettacolo un po’ da lontano, per la prospettiva, per la distanza, per vedere anche oltre.

Entra di taglio, in diagonale, capelli lisci, sguardo lontano, altrove. I piedi sono nudi, le dita allargate mi stupiscono per come sanno portare il corpo. Il corpo sottile scivola sul linoleum nero, lo attraversa spezzettando ogni singolo movimento, come una carta meticolosamente piegata e tagliata alla perfezione con la taglierina. Colpi secchi, decisi, senza sbavature, imprecisioni. È tutto vero. E mi incolla. Mi riguarda. Ci riguarda.

Non so se lei lo sa.

Mi chiedo chi sia quella ragazza, gonna nera corta e maglietta rosso scuro semi trasparente, capello liscio, senza rughe, sincero.

Mi chiedo cosa stia provando a dirci in questo frastuono, fracasso di mondo… e percepisco la platea muta, quasi in apnea per la densità dell’ascolto, del dialogo che è appena iniziato e che si fa via via sempre più stringente, intenso… Lei non molla e manco noi.

La vedo avvitarsi, balbettare, emettere suoni respiro che immagino un suo alfabeto, suoni per dire che si è vivi, ma non si sa a chi… suoni che sanno di francese, di bimbo, di gioco, ma anche di fenicio, di antico, di sconosciuto. Un geroglifico magico… e mentre lei con tre fari di lato puntati all’altezza dell’addome si muove, io provo a nominare tutte le parti del corpo che conosco e che mi vibrano guardandola.

Procede, insiste il suono basso che non ti lascia scampo, dinoccolata, sghemba, forse cieca.

A me fanno male le mandibole. Quando lei distrutta si inarca a terra pare crocefissa, in sacrificio. Ma è un attimo, … è solo una posa mi dico.

Poi un filo, un ponte, un ago, una terra di mezzo si apre ad un gioco di anche e sbilanciamenti sempre più ampi. Un modo di attraversare, di avanzare, un po’ di qua e un po’ di là, un’oscillazione sbilenca atterra nella zona oro del palco dove il gioco è nella ripetizione, nel suono prodotto da ginocchia, piedi che sbattono fra di loro sul pavimento.

E io tiro il fiato…

Sto con lei e respiro un divertimento e penso al momento in cui per la prima volta è uscito questo movimento dal suo corpo, al piacere di fissarlo, di scriverlo immaginandolo sul tappeto danza oro…

Ma ricomincia la nigredo. Di nuovo. E intuisco la vita, il suo processo, avanti e indietro poco lineare. E anche il suono insiste, martella, e il corpo impazzisce, si divincola, non riesce a stare… Mi chiedo a quanto può arrivare l’intensità di questo male… quanto possano essere grandi i draghi che abbiamo dentro… e che comunque, ad un certo punto, ho sentito anche un uccellino.

Carlotta Pedrazzoli

Lei arriva da lontano. La sua camminata è densa e i piedi sono prensili perché vogliono quanto più possibile protrarre il piacere provocatogli dal contatto con il suolo.

Senza preavviso emette un sussurro tiepido, poi suoni più sicuri con cui sembra confidare: “ho una voce, quindi esisto”.

Sono due le attività identitarie che le sono state donate: una voce e un corpo. E ogni movimento si può fare vibrazione delle corde vocali e ogni emissione sonora può farsi corporea. Ma quando il silenzio si manifesta il suo corpo procede incauto, producendo suoni sul territorio via via incontrato e-o su sé stesso. Il suo corpo vuole esserci ancora, vuole esistere ancora perché le parole sono un atto attraverso cui affermarsi. “Ho una voce quindi esisto”.

In questa solitaria affermazione di sé, non è sola: ha persone care che la proteggono giocando a nascondino fra le ombre.

My body solo è un monologo di un corpo, quello di Stefania Tansini che abita un luogo tanto immaginario quanto concreto perché in grado di donare una dimensione potentemente onirica anche se il pizzicotto è per davvero percepibile sulla pelle.

Federica Siani

Lo spremere i corpi

Le arance come corpi spremuti.

Con le prime ci fai delle cose; tra queste, puoi raccoglierle. Ci sono dei momenti in cui farlo è più semplice; t’allunghi sui piedi, sali la scala – tu soffri di vertigini – e quando le stacchi, lo senti nel corpo: se non sono mature, tiri, la schiena fa per chinarsi all’indietro; o cadi, o tieni l’equilibrio: comunque, l’arancia non si spremerà. Se invece è novembre – immagina che lo sia – l’arancia non tende il ramo: ti cade in mano; la tagli a metà, la infilzi nella polpa con la forchetta e mentre torci quest’ultima dentro la carne del frutto, morbido, ecco il succo che, limpido, scivola dalla buccia alla bocca e dalla bocca al mondo; tale è il lavoro dell’artista col corpo.

Ecco che cosa puoi farci, coi corpi: raccontarli, raccogliere arance, farne una musica intensa o renderli silenzio. My Body Solo indaga le nostre domande sui corpi; è novembre, l’artista si spreme per il tempo del raccolto. Stefania Tansini è la forchetta, l’arancia la sua pelle, la polpa i muscoli, la mano che stringe l’utensile il titolo, la musica, il palco.

Prima che si riaccendano le luci in sala pensi che la risposta sarà definitiva: ti sbagli; la scorza è dura e il corpo si porta dietro altre domande. La performance non si chiude del tutto e non viene lasciata totalmente aperta: My Body Solo è uno studio.

Mi alzo che Stefania è andata via e le sedie attorno a me sono vuote; penso che scriviamo con le parole, amiamo con la mente e mangiamo arance con le mani.

Mirco Spadaro